副業禁止うざいけど会社にプラスならOK?【最新事例をふまえて解説】

「副業禁止なんて、マジでウザい…」

「なんで副業禁止にする必要があるの?」

「なんか突破口はないもんかな・・」

このような疑問や悩みを抱えていませんか?

生活費や将来のために収入は多ければ多いほど良いですよね。

でも、会社の就業規則が壁となり、一歩を踏み出せない・・これはうざい。

ただ、そのまま会社に縛られているのは危険かもしれません。

なぜなら、副業は物価の上昇や将来の年金不安のカバーとしてだけでなく、

「自分のキャリアを自分で切り開ける」可能性を持っているから。

そこで、1つ知っておきたいポイントがあります。

それは「雇用側にプラスになる副業」であれば、認められる可能性があるということ。

社会貢献活動やスキルアップにつながる仕事は、むしろ評価されるケースも出てきています。

そこで、この記事では、副業禁止がウザいと感じる理由から、会社に容認されやすい副業の特徴や、禁止ルールの中でリスクを減らして働く方法を解説します。

「副業したいけど動けない…」そんなモヤモヤを抱えるあなたに、突破口となるヒントをお届けします。

この記事を読んで明日から積極的な副業ライフに取り組みましょう!

副業禁止がうざいと感じる原因3選

副業禁止に対して「ウザい」「不合理だ」と感じるのは、単なるお金の問題だけではありません。

キャリア形成の妨げ、制度の曖昧さ、そして企業側の古い体質が背景にあります。

ここでは、その具体的な理由を3つに分けて解説します。

1.キャリアや自己実現を妨げる

まず大きな理由が「自分の成長機会を奪われている」と感じることです。

副業は単に収入を増やす手段ではなく、新しいスキルや人脈を得られるキャリア形成の場でもあります。

たとえば、地域活動やスキルシェアを通じて得た経験は、本業の仕事に活かせる可能性も高いのに、副業禁止ルールによってその機会を奪われてしまう状態に・・。

成長を止められるのってイヤですよね・・

さらに、副業では成果が直接収入につながります。

頑張った分が自分の収入に反映される仕組みは、モチベーションを高める大きな要素です。

しかし本業では、いくら工夫して成果を出しても給与がほとんど変わらないことも多く、「努力が報われない」と感じやすいです。

このギャップこそ、副業できないのは不合理だ(ウザい)という不満につながっています。

2.制度の曖昧さと過剰規制

次に問題となるのが、制度や基準の不透明さです。

特に公務員や大企業では、副業禁止の規定が複雑で、許可されるかどうかが担当者の判断に左右されるケースも少なくありません。

- 許可基準が曖昧で申請しづらい

- 国家公務員基準に準拠したルールをそのまま流用し、必要以上に厳しい

- 事前に確認しても「グレー」とされるケースが多い

このようにやっていいのかどうか分からない曖昧さが、社員の挑戦を阻んでいます。

結果として、本来は問題ない活動まで禁止されてしまい、モチベーションの低下につながっています。

3.企業の都合・古い体質が背景にある

最後に忘れてはいけないのが、企業側の都合による規制です。

表向きの理由は”生産性の低下を防ぐため”とされますが、実際には以下のような本音が隠れている場合もあります。

- 社員が外の世界を知ると「転職した方がいい」と気づいてしまうリスクを避けたい

- 「副業しなければ生活できない給与水準」だとバレるのを防ぎたい

- 優秀な人材が副業で成功してしまい、会社よりも副業に魅力を感じて流出するのを防ぎたい

さらに

「会社は家族」

「会社と社員は一蓮托生」

といった旧来の企業文化が残っていることも大きな要因です。

終身雇用や年功序列を守るため、副業を過剰に意識してしまい、働き方の多様化に対応できていない可能性も考えられます。

- 個人のキャリア形成や収入機会を奪うから

- 制度・基準が不透明で挑戦を阻むから

- 企業の都合や古い体質による縛りがあるから

会社にプラスになる副業ならOKが出る!その可能性を徹底検証

「副業禁止だから無理」と思っている人も多いですが、実はすべての副業が一律にダメというわけではありません。

企業によっては、会社にメリットがある副業であれば容認される可能性が十分にあります。

ここでは、認められやすいケースや、伝え方について解説します。

【前提】国が推進しているため追い風に乗れる

一昔前と違い、今は”働き方改革実行計画”によって就業規則モデルが改正されています。

その中で、副業についてかなり柔軟性が生まれているのをご存知でしょうか?

実際、厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」で以下のメリットを公開しています。

- 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、労働者が主体的にキャリアを形成することができる。

- 本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。

- 所得が増加する。

- 本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

(引用:確かめよう労働条件)

このことからも、企業側があえて副業を禁止する意味を問われる形になっています。

え、なんで副業認めないんですか?みたいな雰囲気も出始めているってことです

最初から就業規則で禁止されているから・・と諦めるのは、勿体ないかもしれません。

まず、できない理由や根拠を調べて担当者に尋ねるところまでは、やってみましょう。

地域活動・スキルシェアは「社会貢献」として認められやすい

まず許可されやすいのが、地域活動やスキルシェアを通じた副業です。

- 地域の団体やNPOでの活動

- スキルを活かしたボランティア的な取り組み

- 公的性格を持つ教育活動(講師やセミナー登壇など)

これらは「営利目的<社会貢献」として評価されやすく、本業に支障がなければ容認されることもあります。

企業にとっても「社会に還元している社員」というプラスのイメージにつながります。

本業に活きるスキル習得型副業は評価されやすい

次に注目されているのが、本業のスキル向上につながる副業です。

例えば

- ITエンジニアが個人開発や受託案件に取り組む

- 営業職がSNSマーケティングを実践してノウハウを会社に還元する

- 企画職がライティング・動画編集などのスキルを磨く

こうした副業は、社員個人の成長を促すだけでなく、会社の業績向上にも貢献します。

実際に”副業を通じて得たスキルを本業に活かしてほしい”として、副業を容認する企業も出てきています。

伝え方や申請の仕方、信頼関係も超大事

副業を認めてもらううえで忘れてはいけないのが、上司や会社への伝え方。

いくら「社会貢献型」や「スキルアップにつながる副業」だとしても、説明の仕方を誤ると本業に支障が出るのではないかと、警戒されてしまいます。

そのため、”副業の申請が通りやすい状態”も、しっかりと練りあげましょう。

大きなポイントは以下の4つです。

1.前向きな目的や理由を明確に伝える

「収入を増やしたい」をあからさまに押し出すのではなく、WIN-WINになるであろう目的を設定し、伝えるようにします。

例)

・本業(具体的に)~に還元されるスキルを身に着けたい

・地域の課題に対してあなたが支援する効果を示し、貢献したい

といったできるだけ具体的かつ前向きな理由を説明していきます。

2.本業に支障が無いスケジューリングを示す

むこうは本業と副業のバランスに注目するので、明確なスケジュールを提示します。

しっかり副業に取り組むうえでのルールを設定しておき、本業に支障が出ないことを具体的に伝えます。

例)

・就業時間終了後後、平日◯時間、休日〇時間以内。

・繁忙期等では、本業を優先させる。

あくまで、企業にとってはメリットしかない風のアピールをしていきます。

3.会社に還元される効果を関連付ける

自分の業務との関連性と、企業に期待できる効果をできる限り示します。

例)

・画像編集スキル習得で提案資料の改善が見込める

・マーケティングスキルが向上し、広報活動に役立つ

といった形で、会社にとってどのようにプラスなのかをアピールしましょう。

4.日頃から本業も手を抜かない

さらに大事なのは、日頃からの信頼関係です。

普段から本業で成果を出し、上司や同僚との信頼が築けていれば

「この人なら副業しても大丈夫だろう」

と思われやすくなります。

逆に、本業のパフォーマンスが低下している状態で副業を希望しても

「本業で成果を出していないのに・・」

と受け止められやすいため要注意。

結局のところ、副業が許可されるかどうかは 「副業の内容 × あなた自身の信用」 で決まる部分が大きいです。

そのため、日頃から本業の手も抜かずに副業しやすい環境を作り込んでおきましょう。

企業が副業を容認する最新の事例を紹介

ここで実際に企業が副業を認めている事例をご紹介します。

以下は2024年の段階で副業が認められている大手企業の一覧です。

(引用:totolabo)

申請や許可条件も様々ですが、副業を前向きに捉える企業が増えています。

大手IT企業や外資系企業

→副業を社員の成長戦略と位置づけて解禁。

地方自治体

→地域貢献につながる活動なら積極的に推奨。

スタートアップ企業

→柔軟な働き方を重視し、複業を前提に人材を採用するケースも。

【主な副業承認方法】

- 事前申請・許可制による解除

- 時間・コンテンツの制限付き

- 非雇用型の副業

- 健康管理、安全配慮を重視して条件設定

- モデル規則による届出

特に「働き方改革実行計画」に基づき、国も副業・兼業を推進しているため、今後は「全面禁止」から「条件付き容認」へとシフトする企業が増えると予想されます。

- 社会貢献型の副業 → 認められやすい

- 本業スキルに直結する副業 → むしろ評価される可能性あり

- 制度や事例を知って工夫すれば突破口はある

副業に取り組むなら「在宅ワーク×AI」が超オススメ

近年の副業市場で注目されているのが、在宅ワークとAIを組み合わせた働き方です。

従来の在宅副業は、ライティングやデザイン、動画編集などスキルや時間が必要でした。

しかしAIを活用することで、未経験者でも効率的に取り組めるようになっています。

また、企業に還元できるスキルとしても有能です。

在宅ワーク×AIの可能性について具体的に解説してきます。

在宅ワークとAIの組み合わせがオススメの理由

従来の副業は、時間やスキルが必要で

「副業に挑戦したいけど自分には無理かも・・」

と感じる人も多くいました。

特に会社員は本業だけで忙しく、夜や休日の限られた時間で副業を続けるのは大変です。

しかしAIを取り入れることで、この問題を解消することができる時代になりました。

たとえば

・記事の構成案をAIに考えさせて自分はリサーチと仕上げに集中する

・動画編集のカット作業をAIに任せて自分は企画に注力する

というように、単純作業の大部分をAIに委ねることが可能。

さらに、在宅ワークは匿名性が保てるのも重要なポイントです。

もし、会社にバレたくない場合に、顔出し・本名不要でできる副業は安心感があります。

このように、PCを使った在宅系の仕事は、AIを組み合わせることで「スキル不足」と「時間不足」を同時に解決しやすくなります。

具体的な「AI×在宅ワーク」副業例

AIを活用した副業のジャンルは幅広く、工夫次第で自分の強みを活かしやすいのが特徴です。

よくあるAIを使った副業について解説していきます。

AIライティング

AIに記事の下書きを生成させ、自分は校正やSEO最適化に集中。

ゼロから書くよりも効率化がはかれるため、クライドソーシングサイトで受注したり、アフィリエイト収益につながりやすい。

→【AI初心者】まずライティング副業から始めるべきこれだけの理由

AI動画編集 × SNS運営

動画素材をAIが自動でカット、字幕や音声調整も半自動化。

従来10時間かかっていた編集が数時間で済むケースもあり、短時間で複数本の動画を制作できる。YouTube広告収益や、Tiktokなどの企業案件獲得につなげやすい。

→動画生成AI副業の始め方完全ガイド|最新ツールと収益化戦略を徹底解説

AIデザイン × コンテンツ制作

CanvaやMidjourneyなどの生成AIを活用すれば、デザイン経験がなくてもSNS用画像やプレゼン資料を量産可能。

クラウドワークスなどでは「バナー制作」「SNS投稿用画像作成」といった案件の需要が高まっている。

→【2025年最新】Canva生成AIの使い方ガイド!初心者でもすぐできるAIデザイン活用術

ワタシタチの力で始めてでも意外にできてしまいマスヨ!

このようにAIを組み合わせると「未経験でも挑戦できる副業」が一気に広がります。

ガチで本業に活かせるのが良い

AI×在宅副業のもう一つの強みは、単なる副収入に留まらず、本業にスキルを還元できることです。

今やAIが普及しすぎて、ただ文章や画像を生成してもらうだけでは差別化がはかれません。

そのため、副業で収益を得ようとするなら、もう一歩踏み込んだ使い方が求められます。

その過程で本業に使えるスキルが身に着きます。

たとえば

- 「WEBライティング」でSEOや文章力を鍛え、会社の広報や企画業務で活用

- 「動画編集」で学んだ知識を活かし、社内プレゼンや採用PR動画を作成

- 「デザイン案件」を通じて資料作成スピードが上がり、社内評価が高まる

こうした副業経験は単に収入になるだけでなく、「本業での価値」を高める効果も生まれます。

企業にとっても、社員がスキルを伸ばして持ち帰ってくれるならプラスに働きます

また、重要なポイントとして、いきなり大きく稼ごうと狙わずにコストを抑えて小さく始めて継続すること。

たとえば、週末だけAIを活用してブログを更新する、月数本の動画を作るといった形から始めれば無理なく続けられます。

結果として副収入が得られ、さらに本業にも還元できる「一石二鳥」のキャリア形成が可能になります。

【重要】副業で知っておくべきことがあります

ここまでの解説で

「AI副業さっそくやってみちゃおうかな!」

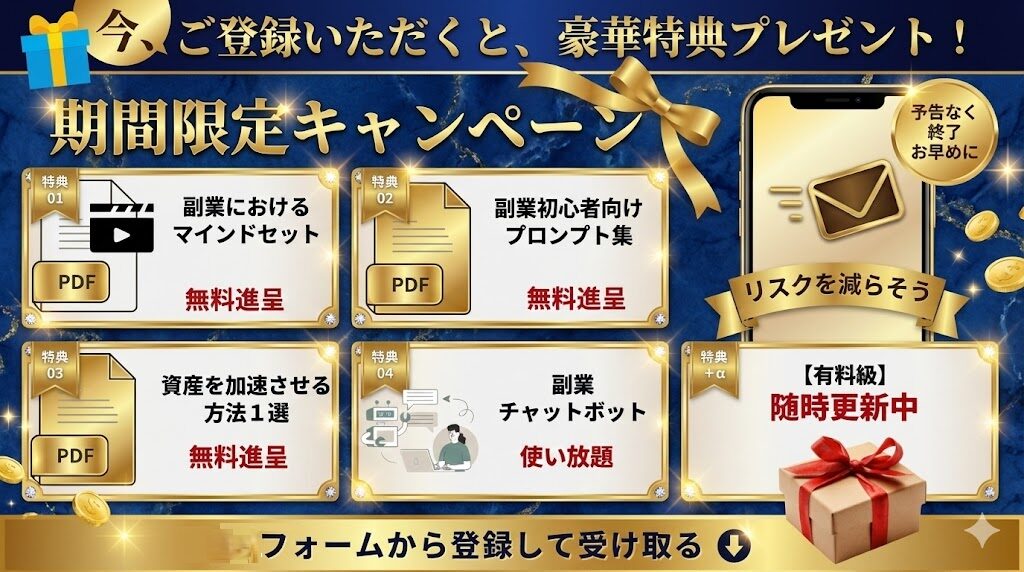

今そう思っているのであれば一旦ストップして、“着実に収益につなげる思考”をメルマガで身に着けませんか?

なぜなら、かなり多くの人が挫折していくからです。

実際に、副業で月1万円以上稼げる人は約半分。

月5万円以上副業で稼いでいる人は23.8%程度しかいません。

そこで、私の無料メール講座では、ゼロから副業の収益化を目指す具体ステップを数日に分けて配信。

AIは“使うだけ”では収益化できません。

そして副業も”知るだけ”ではお金になりません。

そのため、メール講座では”収益化の核となる考え方”を押さえつつ、0から着実に成果を出せる人とそうでない人を、具体例を交えながら配信しています。

とりあえず知っておくだけでも損はない内容。どうぞお気軽に

また、登録者特典として、30,000字超PDFと動画も無料でプレゼントしています。

登録は約15秒・いつでも解除OK。

今日の学びを“収益化の流れ”へつなげませんか?

【AI副業無料メール講座はコチラ】

登録特典「【初成果までのハードルがグッと下がる】AI時代の副業マインドセット」

※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。

※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。

※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。

※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。

※迷惑メールチェック&受信設定をお願いします(特典が受け取れません)

副業禁止を「うざい」と感じる想いを行動のエネルギーに!【まとめ】

副業禁止によって会社員が感じる思いは、単に収入が増やせないからではありません。

- キャリアや自己実現を妨げる

本来はスキル習得や人脈拡大の場になる副業が禁止されることで、成長機会を奪われてしまう。 - 制度が曖昧で過剰規制になりやすい

許可基準が不透明で、「グレーだからやめておこう」と挑戦を阻む。 - 企業の都合や古い体質が背景にある

人材流出を防ぐ、給与水準の低さを隠す、終身雇用を守るといった“会社本位”の事情が潜んでいる。

この3点が、多くの会社員が「副業禁止は不合理」=「うざい」と感じる大きな要因です。

しかし、ここで知っておきたいのは「すべてが一律で禁止ではない」という事実。

社会貢献型の副業や本業スキルに直結する副業は、むしろ容認されやすいケースがあります。

というのも、国の方針も追い風であり、時代は「条件付き解禁」に動き始めています。

さらに、在宅ワークとAIを掛け合わせれば、短時間・匿名・低リスクで副業に挑戦でき、本業に還元できるスキルも磨けます。

これなら「会社にプラス」と説明しやすく、認められる可能性も高まるでしょう。

そのために以下の点を意識して行動していってください。

- 就業規則の副業条項を確認し、「禁止の範囲」を具体的に把握する

- 本業に還元できるスキルや社会貢献要素を盛り込み、前向きな目的を言語化する

- 1日◯時間/休日のみ、など無理のないスケジュールを提示できるよう準備する

- 在宅×AI副業で小さくスタートし、実績を積みながら申請の材料にする

- 税金(住民税)や情報管理を徹底し、会社バレのリスクを最小化する

禁止規定を理由に何もせず諦めてしまえば、現状は一歩も変わりません。

大切なのは「どうすれば自分の成長と会社の利益が両立できるか」を考え、少しずつ行動に移すことです。

「うざい」と感じる気持ちを強いエネルギーに変えて、明日からいつもより一歩前に踏み出していきませんか?