NotebookLMは文字起こしが無料でできる神ツール

「会議の録音を文字に起こすのが面倒…」

「資料が多すぎて、どこに何があるか探すだけで時間がかかる…」

「要約したいけど、毎回自分で読む時間がない…」

このような悩みや疑問を抱えていませんか?

私も、ビジネスマン時代は資料作成や情報整理に追われる毎日で

「もっと簡単に要点をつかめないかな・・・」

と感じていました。

しかし、あるツールの登場でそんな悩みも吹き飛ぶことになります。

それが無料で使える神ツール「NotebookLM」。

これであなたの業務効率も爆上がりすることが見込まれます。

この記事ではGoogleが開発した「NotebookLM」を活用し、文字起こしやAIによる要約で業務を効率化する方法をご紹介します。

→圧倒的効率を生むAIを活用した次世代型副業「MTS」限定紹介中

この記事を読むことで、あなたの仕事に革命をもたらす「情報整理の自動化」を実現する手順とメリットが具体的に分かります。

最後までお読みいただき、毎日のタスクをスムーズに片づけて、資料の山に埋もれるストレスから解放される毎日を手に入れてください。

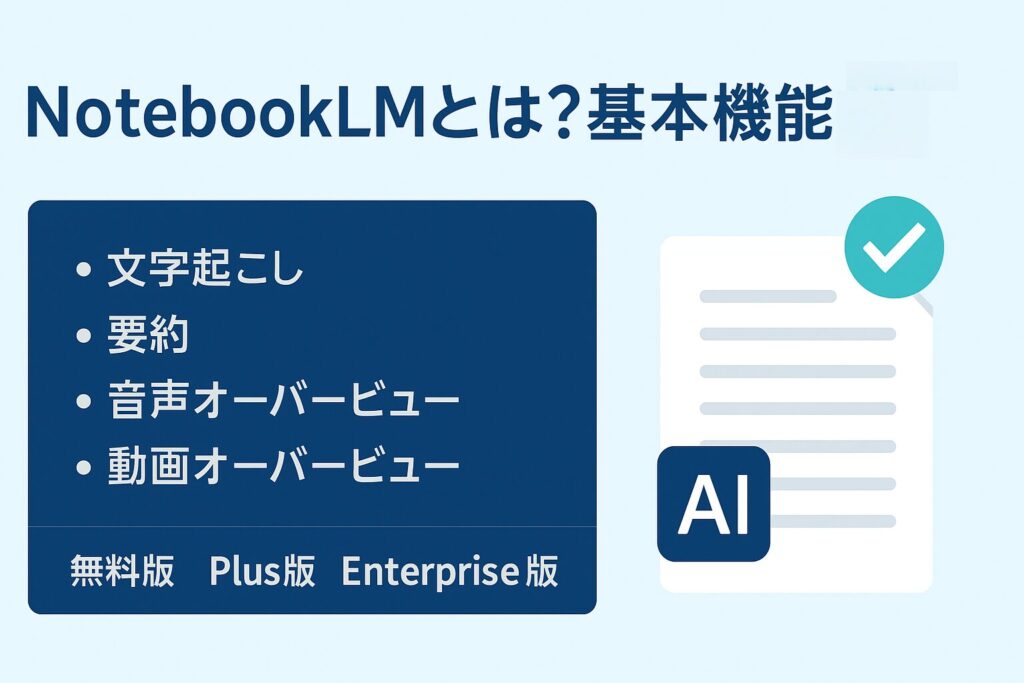

NotebookLMとは?文字起こしに最適な機能と特徴

NotebookLMは、Googleが開発したAIノート機能を備えた革新的なツールで、文字起こし・要約・視覚的な情報整理までを一括で行えるのが特徴です。

この章では、NotebookLMの主な機能とプランごとの違いについて、ビジネスパーソンの目線でわかりやすく解説します。

文字起こし・要約・音声&動画オーバービュー機能

NotebookLM最大の強みは、複数種類の資料をアップロードするだけで、AIが文脈を理解し、自動的に要点を整理してくれる点にあります。

以下に、注目すべき機能を紹介します。

文字起こし機能(Transcription)

会議や講演などの録音音声をアップロードすると、自動で文字に変換してくれます。

精度も高く、日本語にも対応済み。従来の手動文字起こしに比べ、大幅に時間を短縮できます。

要約機能(Summarization)

長文のドキュメントや文字起こし結果から、AIが重要ポイントを抽出して要約。

例えば1時間の会議内容が、5分で読めるサマリーに変換されるため、情報収集や報告書作成の手間が激減します。

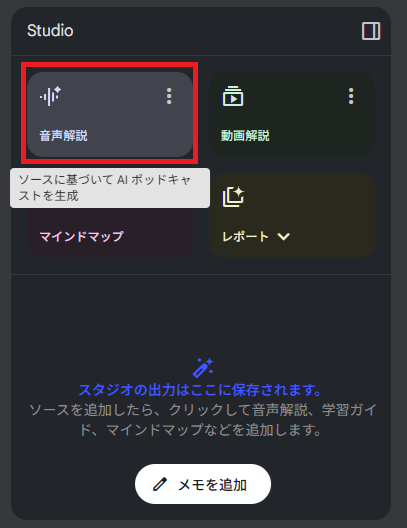

Audio Overviews(音声要約)

複数の資料内容をPodcast風に自動で音声ナレーション化する機能です。

通勤中や隙間時間に「聴くインプット」が可能になります。50言語以上に対応し、グローバルチームにも適しています。

Video Overviews(動画要約)

複雑な内容も、AIが自動で最適な解説動画を作成。

スライドとナレーションが組み合わさった構成で、社内共有や教育用コンテンツとしても活用できます。

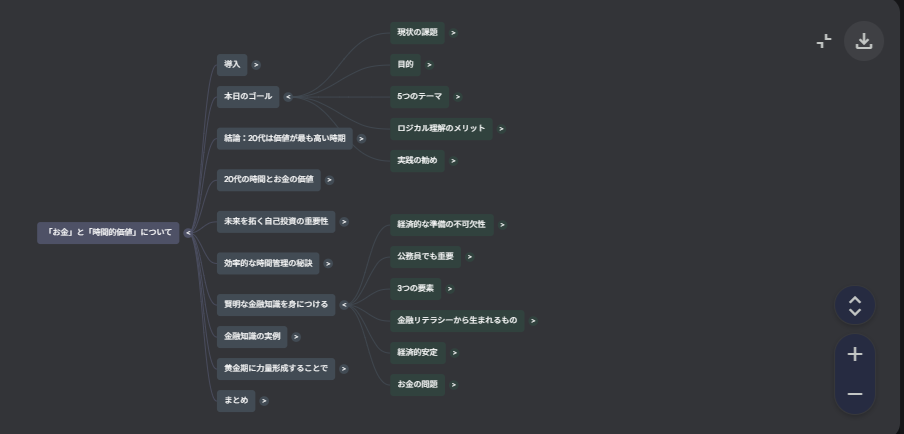

Mind Map生成・視覚ブリーフィング

アップロードした資料をもとに、AIが自動でマインドマップや箇条書きブリーフィングを作成。

チーム内の情報共有や意思決定の補助に非常に効果的です。

これらの機能は、ユーザーの資料に基づいて「その場で要点を可視化」するため、調査・会議・提案書作成などあらゆるシーンで使えます。

無料版/Plus版/Enterprise版の違いと選び方

NotebookLMは現在3つのプランがあり、目的や組織規模に応じて選ぶことができます。

| プラン | 価格(参考) | 主な機能と制限 |

|---|---|---|

| 無料版 | ¥0 | ・ドキュメント数:20まで ・保存容量制限あり ・基本機能に限定 |

| Plus版 | 月額約¥1,200 | ・ドキュメント数:100まで ・保存容量拡大 ・優先処理 |

| Enterprise版 | カスタム契約 | ・無制限ドキュメント ・高度なセキュリティ ・チーム管理機能 |

特にビジネス用途では、「Plus版」がコストと機能のバランスに優れています。

会議資料や業務マニュアル、営業報告などを一元管理するには十分な性能があり、業務改善の効果も高いです。

一方で、社内共有・管理・セキュリティ面を重視するなら「Enterprise版」の導入を検討するのがベストでしょう。

このようにNotebookLMは、単なる「文字起こしツール」ではなく、AIによる総合的な情報整理・要約プラットフォームです。

次の章では、その中でも特に注目されている「文字起こし」機能の実際の使い方と、どれだけ効率が上がるかを詳しく見ていきましょう。

文字起こし機能の使い方【活用例と注意点】

NotebookLMの中でも、特に多くのビジネスパーソンに支持されているのが「文字起こし機能」です。

会議の録音やインタビュー音声を、数分でテキスト化し、その後の要約や整理まで一気に進められるため、情報整理の時間を大幅に短縮できます。

この章では、文字起こし機能の使い方、精度、そして実際の業務への応用方法について具体的に解説します。

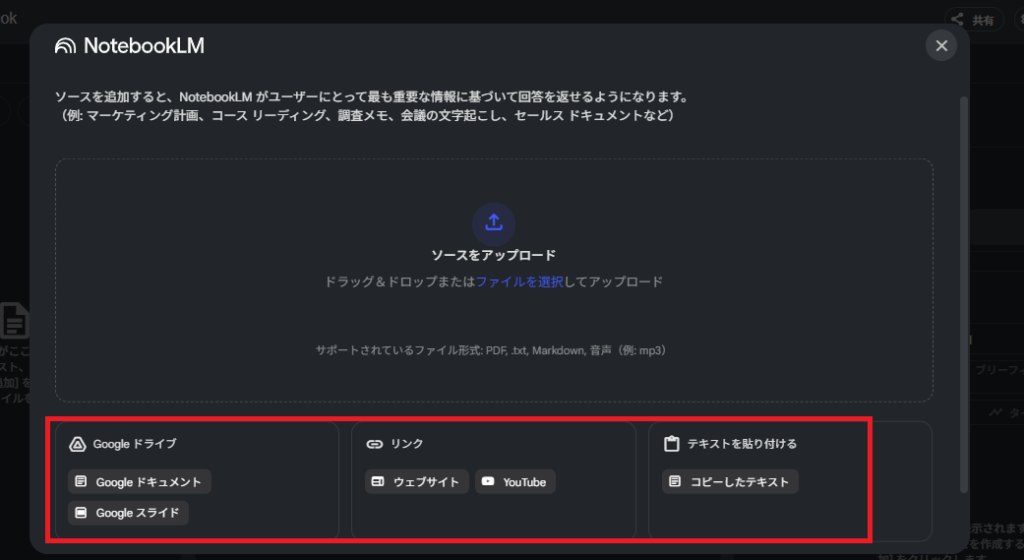

ファイルアップロードで簡単文字起こし

NotebookLMで文字起こしを行う流れはシンプルです。

基本的には以下の手順を踏むだけで、録音音声をすぐにテキストに変換できます。

- 対象音声の用意

Zoom録画のMP4や、スマートフォン録音のM4Aなど、一般的な音声形式に対応。MP3、WAVなども利用可能です。 - NotebookLMへのアップロード

「新規ノートブックを作成」→「ファイル追加」から、対象の音声ファイルをアップロードします。複数のファイルをまとめて登録することも可能です。 - 自動文字起こしの開始

アップロード完了後、AIが自動で音声内容を解析し、テキスト化します。処理は通常1〜5分以内で完了。 - 内容の確認・修正

テキスト化された内容は、手動で編集可能。専門用語や略語の補足を加えることで、より精度の高い記録になります。

たとえば、営業部の会議録音をアップロードするだけで、議論の流れや決定事項が自動で文章化され、議事録作成の時間をゼロにすることもできます。

記録→要点整理→フォローアップ資料生成

NotebookLMの文字起こし機能は、ただ音声を文字にするだけではありません。

得られたテキストをもとに、要約・資料化・情報共有までスムーズに行える点が強みです。

・会議録音 → 自動文字起こし → 要点抽出 → 議事録PDF出力

営業会議やプロジェクト定例の録音をそのままアップロードし、自動的に主要な発言や決定事項を抽出。そのまま議事録として配布可能。

・インタビュー録音 → 記事構成作成 → クライアント提出

話者のセリフを可視化し、重要な発言部分を強調表示することで、構成案も簡単に生成。

・アイデア会議 → 要約 → スライド草案作成

ブレスト音声からアイデアを抽出し、AIがスライド構成の草案を作成。提案資料の土台として活用可能。

活用上の注意点【変換精度】

NotebookLMの文字起こし精度は非常に高く、特に静かな環境での録音やクリアな発話に対しては、誤変換も少ないという評価があります。

ただし、いくつかの注意点も存在します。

・方言や早口、被り音声にやや弱い

複数人が同時に話す場面では、精度が落ちることがあります。

録音時のマイク位置や話者の明瞭さに注意が必要です。

・専門用語の認識

業界固有の言葉や略語は誤変換される場合があるため、カスタム辞書機能や後編集が推奨されます。

・AIの“ハルシネーション”

ごくまれに、文脈とは異なる表現を勝手に加えることがあります。

生成されたテキストは必ずセルフチェックしましょう。

Redditでは、実際に海外のユーザーが

「チームミーティングの録音をそのままNotebookLMに入れたら、要点が2分でまとまった」

と報告しており、その利便性に評価する声も多く見られています。

このように、文字起こしは単なる「記録」ではなく、「構造化された情報資産」として再利用できる点がNotebookLMの最大の魅力です。

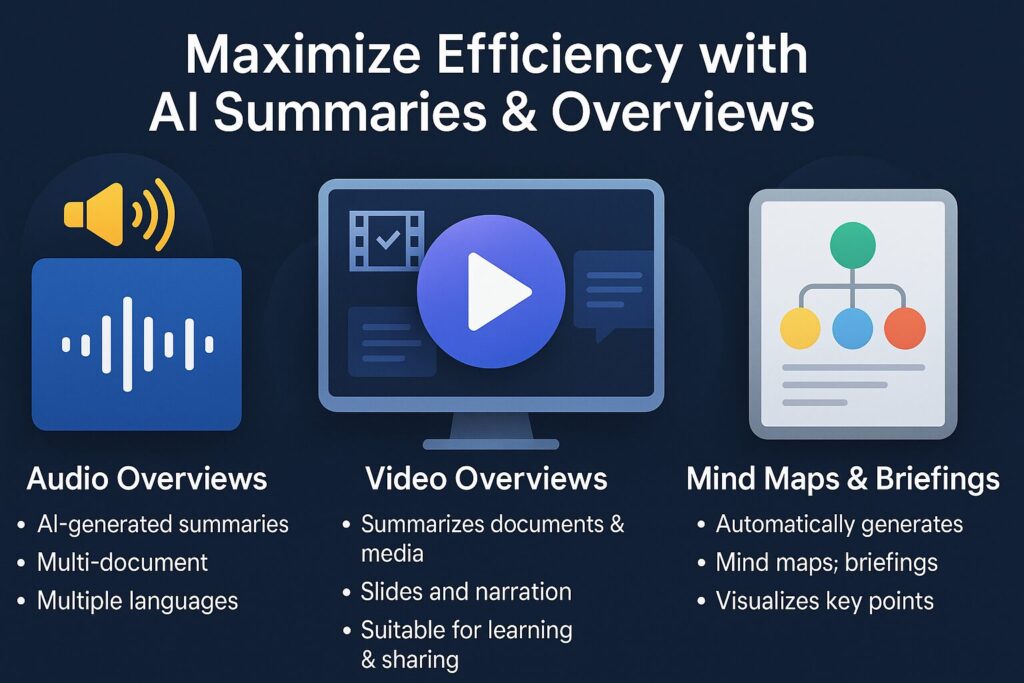

AI要約+音声解説・動画解説機能で業務効率を最大化

NotebookLMは、単なる文字起こしツールを超えた「マルチメディア要約AI」として進化しています。

特に注目すべきは、音声や動画といった非テキストデータに対しても、AIが自動で要点を抽出し、Podcast形式や解説動画として再構成できる機能。

この章では、NotebookLMが提供する革新的な要約機能を紹介し、それがビジネスにどう役立つかを具体例とともに解説します。

Audio Overviews(Podcast形式要約)で「聞く要約」

- Podcast形式で「聞ける要約」

- AIが自動で合成音声を生成し、会議記録や資料の要点を2〜5分程度でまとめた音声に変換。移動中やスキマ時間に情報収集が可能。

- 複数資料の統合要約に対応

- 1つの音声に複数ドキュメントの内容を統合して要約させることが可能。

- 50言語以上対応のグローバル設計

- 英語、日本語はもちろん、スペイン語・ドイツ語・中国語など多言語に対応。

社内ナレッジ共有や、勉強会のフォローアップ音声としても有効です。

Video Overviews(動画解説)で映像での理解

文字だと読み込みに時間が掛かりますが、動画形式であればサクッと理解することができます。

- AIが要点を7分の動画に再構成

- アップロードされたPDF・ドキュメントから、AIが重要情報を選び、ナレーションで動画生成。

- 学習・報告・提案用として有効

- 報告書の要約を動画に変換→社内共有→5分で理解という使い方が急増中。

- チームでのフィードバックにも対応

- Plus/Enterprise版ではコメント・修正リクエストも可能。

要点だけ知りたい場合や「可視化が必要な教育現場」にも好相性です。

マインドマップ生成で視覚的に整理

文字だけだといまいちイメージが湧かない時に、マインドマップ形式であれば体系的に理解することができます。

- 自動マインドマップ生成

- アップロードされた内容を自動的にツリー構造に変換し、関係性を視覚的に整理。

- ブリーフィング資料の生成

- 箇条書き形式の要点資料を自動作成。報告・提案資料の下地に最適。

- 要点に対するQ&Aの自動作成

- AIが「この資料で気になる点は?」という質問に文脈を踏まえて回答可能。

NotebookLMは「要約」だけでなく、「わかりやすく伝える」「共有して活用する」段階までカバーしています。

NotebookLMの文字起こしをビジネスで活かすケース

NotebookLMは、単なる個人用の情報整理ツールにとどまらず、ビジネスシーンにおいても大きな価値を発揮します。

特に

「会議の効率化」

「過去資料の再利用」

「調査結果の整理」

などに活用されることで、組織全体の生産性を底上げできます。

この章では、ビジネスパーソンが直面しがちな課題と、それをNotebookLMがどう解決するかの具体的な活用事例をご紹介します。

会議や営業打ち合わせの記録を要約して出力

ある企業のマーケティング部では、毎週の定例ミーティングを録音し、NotebookLMで記録&要約。

チーム全体に「要点ブリーフィング」が配信され、会議効率が大幅に向上しました。

- Before

- 録音データを人力で文字起こし → 会議内容を整理 → 要点をまとめて報告書に

- After

- 録音データをNotebookLMにアップロード → 自動文字起こし&要約 → そのままPDFやスライド形式で出力

営業シーンでも、顧客との打ち合わせ内容を記録・要約し、社内のフォロー文書として再利用することで、失念するリスクを軽減できます。

資料の一元化→再利用+マインドマップでの可視化

企業内の膨大な資料が分散・埋没している問題に対し、NotebookLMは「埋もれた情報」の可視化と活用を可能にします。

- 複数ドキュメントをノートブックに統合、AIが自動で関連付けて分類

- 要約+マインドマップで構造化理解を支援

- 新人研修・社内共有にも即活用可能

成功事例報告やFAQ資料などを分類・視覚化し、属人化リスクを減らすことが可能です。

業務ノウハウを別のシーンむけに再構築

NotebookLMは「整理」だけでなく、「再構成してアウトプットを生み出す」力に優れています。

- 学習ガイド自動生成

- 社内資料をアップロード→構成されたガイドラインが完成

- FAQ作成

- マニュアルや問い合わせ対応履歴→Q&A形式に変換

- 提案資料のたたき台

- 複数レポートを要約→提案資料として活用

調査レポートをNotebookLMで要約し、営業部門が企画資料として再利用することで、作成時間が3分の1になった事例もあります。

NotebookLMは副業でも活用できる

NotebookLMの活用は、会社員や経営者だけでなく、個人の副業にも大きな効果をもたらします。

特に本業に追われ「時間がない中で複数タスクをこなす」必要がある人にとって、情報の整理やアウトプットの自動化は生産性向上の鍵となります。

この章では、副業としての活用パターンを紹介していきます。

ライター・ブロガーなら文字起こし&要約で構成づくりが加速

あらゆる情報を網羅的にまとめるライターやブロガーにとってNotebookLMは頼れる存在です。

- 音声インタビューの文字起こしから記事構成案を自動作成

- ネット上の参考資料をPDF化→NotebookLMに取り込んで要点整理

- 構成・本文・見出し案まで提示→ライター自身は加筆修正に集中

実際に、毎週5本以上の記事を執筆している副業ライターもNotebookLMを活用しており、

「構成作成の時間が半分以下に短縮された」

と評価しています。

YouTuber・音声配信者なら台本作成やハイライト要約に

実際は動画撮影だけでなくさまざまな役割を求められる動画配信者にとっても、NotebookLMは効果を発揮します。

- 資料や要点をアップロード→スクリプト(台本)を自動生成

- 音声配信の文字起こし→ハイライト抽出→SNS向け投稿文に再活用

- 過去のコンテンツをノート化し、検索・再編集も容易に

「台本づくりに時間がかかって配信までたどり着けない」

「過去配信を整理する時間がない」

という悩みに、NotebookLMは非常に有効です。

情報商材・教材・note執筆にも応用可能

文章や動画以外の副業でもNotebookLMは活躍してくれます。

- 資料を分類・要約→マインドマップ化→教材構成に活用

- 複数資料を読み込み→FAQ・学習ガイド化→販売可能なコンテンツに

- 要約から音声変換→Podcast形式教材として配信

知識を副業として「商品化」する際にも、NotebookLMは構成・編集・展開すべてに貢献します。

さらに副業効率化ツール導入で収益は〇倍速に

副業を本気で加速させたいなら、AIと効率化ツールの併用が効果的です。

特に、メガチューブシステム(MTS) や Phoenix Auto Engine(PAE) は、作業の自動化と収益化のスピードアップが見込めるツールです。

MTS(メガチューブシステム)でYouTube×ブログ収益化を効率化

MTSは、主にYouTubeの情報やアフィリエイト記事を“コピペ中心”で構成し、広告収益に頼らない収益化モデルを提供するツールです。

テンプレートに沿って投稿するだけなので、初心者でも設定後すぐに運用可能。

副業の作業時間を削減し、継続しやすくする設計が特徴です。

PAE(Phoenix Auto Engine)で完全自動のブログ運営

PAEは、副業ブログに特化した設計。

初期設定後に記事のネタ選定から構成、執筆、投稿、SEO対策、収益導線までをAIが一気通貫で自動化する仕組みです。

PAE導入によって手間要らずで、まるで自分の代わりにAIが稼ぎ続けてくれる“収益マシン”が完成します。

複数ツールの組み合わせで収益を重ねていける

収益化ツールは組み合わせるほど、リスクヘッジになるだけでなく、収益に跳ね返ります。

なぜなら、それぞれ収益源とするところを変えることができるためです。

つまり、競合せずにそれぞれの分野でお金を稼ぐことが可能に。

また、「文章構成」「リサーチ」「投稿作業」などのルーティンも大幅に削減。

副業の収益化スピードが通常の 2倍〜3倍 に跳ね上がる可能性があります。

NotebookLMの文字起こし機能は優秀過ぎる【まとめ】

ここまでNotebookLMの機能や活用方法を解説してきました。

内容をまとめると以下の通りです。

- NotebookLMは、資料や音声・動画から自動で文字起こし・要約が可能なAIツール

- Audio/Video Overviewsにより「読む」から「聴く」「見る」への情報取得が実現

- 会議録・営業記録・ナレッジ資産の整理・共有に最適

- 使い方次第で業務効率化と活用の幅がさらに広がる

- NotebookLMは個人の副業にも使える

NotebookLMによる文字起こしや要約、音声・動画解説機能をうまく活用すれば、日々の業務における「情報整理」や「共有」の負担を大幅に軽減できます。

また、生成AIそのものが、すでに多くのビジネスパーソンが活用し始めている新しい時代の情報整理ツールです。

副業などにも使える優秀な相棒です

今このタイミングで、あなたの業務にも試験的に導入してみてはいかがでしょうか?

まずは、自分のスキルアップや勉強会の記録をアップロードして文字おこしや要約機能を体験してみましょう。

「なんとなく使う」ではなく、「目的を持って使う」ことでNotebookLMは真価を発揮します。

あなたの情報整理がもっと簡単に、もっと速くなる未来にむけて、できることから始めてみましょう。

(追伸)AIスキルは収益につなげない理由がない

AIツールに興味があるのなら、収益につなげる思考も合わせて身に着けることをオススメします。

AI市場はものすごい勢いで成長しており、私たちの日常に浸透しつつあり、今後も伸びる事が予想されるためです。

「AI全体には興味があるけど、収益化につなげる方法はわからない」

ソレ、もったいないです・・・

そこで、一度“着実に収益につなげる思考”をメルマガで身に着けませんか?

私の無料メール講座では、ゼロから副業の収益化を目指す具体ステップを数日に分けて配信。

副業も”知るだけ”ではお金になりません。

そのため、メール講座では”収益化の核となる考え方”を押さえつつ、0から着実に成果を出せる人とそうでない人を、具体例を交えながら配信しています。

とりあえず知っておくだけでも損はないカト・・

また、登録者特典として、計30,000字超PDFと動画も無料でプレゼントしています。

登録は約15秒・いつでも解除OK。

今日の学びを“収益化の流れ”へつなげませんか?

【AI副業無料メール講座はコチラ】

登録特典「【初成果までのハードルがグッと下がる】AI時代の副業マインドセット」

(計30000字超の動画と資料のプレゼント)

※メール最後の解除リンクで、すぐに解除できます。

※携帯やiCloudは到達しません。gmail/ヤフー/プロバイダーメールをご使用ください。

※捨てアドレスは自動削除しています(特典配布されません)。

※個人情報はプライバシーポリシーに基づき、厳正に管理します。

※迷惑メールチェック&受信設定をお願いします(特典が受け取れません)